Certaines musiques nous élèvent de notre humaine et trop souvent faible condition pour nous faire atteindre une surélévation de l’être, de laquelle nous accédons à une hauteur contemplative d’où nous pouvons considérer le monde et nous-mêmes avec le regard bienveillant et aimant de celui qui s’est momentanément délié des passions et des contingences. La musique d’Arvo Pärt est de celles-là. Elle nous améliore, comme façonnant directement notre être profond.

Certaines musiques nous élèvent de notre humaine et trop souvent faible condition pour nous faire atteindre une surélévation de l’être, de laquelle nous accédons à une hauteur contemplative d’où nous pouvons considérer le monde et nous-mêmes avec le regard bienveillant et aimant de celui qui s’est momentanément délié des passions et des contingences. La musique d’Arvo Pärt est de celles-là. Elle nous améliore, comme façonnant directement notre être profond.

« L’art existe et s’affirme là où il y a une soif insatiable pour le spirituel, l’idéal. Une soif qui rassemble tous les êtres humains. L’art contemporain a fait fausse route quand il a remplacé la quête du sens de la vie par l’affirmation de l’individualité pour elle-même » écrivait le cinéaste Tarkovski dans Le temps scellé cité par David Sanson dans l’avant-propos d’Arvo Pärt publié par Actes Sud/Classica et qui vient – enfin ! – combler le défaut d’ouvrage en langue française consacré au compositeur le plus joué dans le monde, ce qui devrait être un motif suffisant de croire que la beauté n’a pas été tout à fait évacuée du monde et que, peut-être, comme le disait Dostoïevski, c’est elle qui le sauvera. Car par-delà les modes et les avant-gardes, par-delà les nombreuses errances de l’art, la musique d’Arvo Pärt s’impose en reliant la musique contemporaine à celle du Moyen-âge, le chant grégorien aux tintinnabuli, pour rendre à l’art sa signification première : à la fois louange et quête du sens de la vie, comme le dit Tarkovski et ce, sans aucunement occulter l’histoire, mais en la prolongeant.

Et nous touchons là un point crucial, hypersensible : l’art doit-il encore avoir quelque chose à voir avec la beauté et avec le sens, une question que la plupart des critiques d’art français, des artistes officiels, de toute l’intelligentsia qui tient le haut du pavé dans un hexagone artistiquement exsangue, ce que beaucoup refusent de voir de peur d’accepter de s’être fourvoyés et d’être contraints de se remettre en question, pire sans doute, de perdre leurs précieuses prérogatives, une question à laquelle ils ne refusent pas simplement de répondre mais qu’ils refusent même de poser. Car en France, la plupart des critiques et théoriciens de l’art continuent de ne vénérer que ce qui est avant-gardiste et révolutionnaire, n’ayant pas encore saisi que la révolution permanente est une chimère qui tourne sur elle-même sans parvenir à sortir de son cercle infernal et que les avant-gardes n’ont jamais produit (à de rares exceptions près) de chefs-d’œuvre que dans leur marge, que dans l’ombre de leur éclat dominant.

Mais comme le Français est un être surintelligent, croit-il, et qui a hérité de la conversation chère au XVIIIe siècle, pense-t-il, il se défie de ses émotions qu’il retourne comme un gant par des discours verbeux qui, seuls, donnent selon lui une valeur à l’art, promouvant des individualités pour elles-mêmes, selon le mot de Tarkovski, contre toute recherche de sens, le sens étant à trouver par le critique, l’artiste étant bien au-delà de tout cela, retranché dans son olympe lointain, sans même s’être rendu compte que depuis quelques décennies ce sont les artistes dit conceptuels qui fabriquent eux-mêmes les discours par lesquels ils imposent leurs « œuvres », bientôt devenus maîtres en logorrhées, au mépris du peuple qui n’y comprend rien et que l’artiste se fait fort d’éduquer. Mais éduquer à quoi ? Au néant de discours qui donnent à voir ce qui n’existe et n’existera jamais, les laïus insipides se multipliant de manière inversement proportionnelle à la richesse des créations de ces mêmes « artistes ».

Proust dénonçait déjà ce travers il y a un siècle dans son génial Contre Sainte-Beuve qui s’ouvre ainsi « Chaque jour j’attache moins de prix à l’intelligence », mettant à nu, comme il l’a fait de manière si fine dans La recherche du temps perdu, le snobisme qui attache plus de prix au discours, à la cote mondaine d’un artiste qu’à l’émotion profonde, à la remémoration que produit en l’homme l’œuvre d’art. C’est que pour saisir la profondeur de l’art, il faut savoir se départir de ses préjugés moraux, sociaux et intellectuels et se laisser guider d’abord par son cœur, par sa sensibilité, ce qui, bien davantage que l’intelligence, relie les hommes entre eux.

« Le spirituel, l’idéal. Une soif qui rassemble tous les êtres humains, écrit Tarkovski. » Ainsi, pouvons-nous comprendre pourquoi le compositeur estonien est le plus joué dans le monde, pourquoi sa musique a été tant de fois reprise par des cinéastes – et aussi pourquoi il est tenu en si haut mépris par la critique officielle en France. Pourquoi, samedi 17 novembre, alors qu’il était à Paris au collège des Bernardins – fait assez rare pour être notable – pour la création mondiale d’une nouvelle pièce, Habitare fratres in unum, dans le cadre des Heures des Bernardins, si peu de journalistes étaient présents.

Cette absence notable de la critique musicale française, cette trop longue absence du moindre texte en langue française jusqu’au livre tout récemment paru, tandis que cette conversation avec Enzo Restagno, musicologue, critique, écrivain italien et directeur du festival Settembre Musica à Turin a eu lieu en 2003 et que dans presque toutes les langues on pouvait déjà se procurer des études et des entretiens autour de l’œuvre d’Arvo Pärt, s’explique en partie par le snobisme de la critique française prise dans le carcan de l’école boulézienne et de ses affidés, comme si rien d’autre ne pouvait exister et que différents genres musicaux n’avaient jamais su coexister à d’autres époques et en partie parce que Arvo Pärt compose une musique que lui-même ne qualifie pas de sacrée mais qui accompagne parfois des textes bibliques ou de mystiques slaves, comme c’est le cas d’Adam’s lament, une longue pièce qui donne son titre au dernier disque du compositeur estonien édité par ECM New Series, et qui s’appuie sur un texte du moine Saint Silouane l’Athonite.

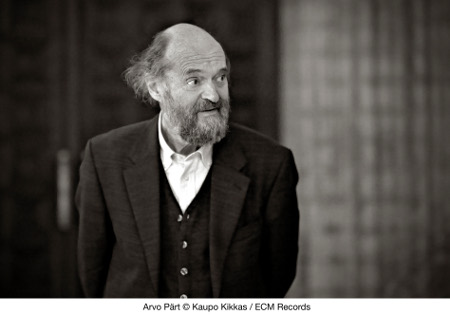

Ajoutons à cela que Benoît XVI a nommé Arvo Pärt comme l’un des deux seuls membres non ecclésiastiques du Conseil Pontifical pour la Culture et que le concert se tenait au collège des Bernardins, et nous comprendrons aisément pourquoi la critique qui fait la pluie et le beau temps dans notre pays, tient dans un silence assourdissant le très humble compositeur estonien sur lequel les journalistes s’étaient jeté avec avidité lorsqu’il fuyait l’Estonie en 1980, chassé par les autorités communistes et qu’il franchissait le rideau de fer, avec sa tête de moine slave barbu comme un nouveau Soljenitsyne, mais qui est maintenant tenu à tort pour un compositeur de musique sacrée – épithète infamante s’il en est en nos contrées éclairées.

Arvo Pärt s’était fait connaître dans les années 1960 par quelques pièces remarquables (Collage sur B-A-C-H, Pro et contra, première et deuxième symphonies, Perpetuum mobile et Credo), influencées par le dodécaphonisme, l’atonalité et la musique sérielle, avant de cesser de composer pendant une dizaine d’années pour accoucher d’une nouvelle forme musicale qu’il continue de développer aujourd’hui et qui n’a pas fini de déployer ses infinies possibilités : ce qu’il a lui-même nommé le « style tintinnabuli ».

C’est en 1968, après le grand succès de sa pièce Credo qui « n’avait rien de commun avec celui de la messe que le premier mot », confie Arvo Pärt, que la censure soviétique le frappe, lui interdisant toute représentation de cette pièce et mettant en œuvre des tentatives d’intimidation.

« J’ai structuré cette charpente dodécaphonique de manière à pouvoir faire se succéder des intervalles de quinte, le plus pur et le plus innocent des intervalles, et ainsi de suite jusqu’à un déploiement orchestral maximal. Au fil de cette succession de quintes, la structure devient de plus en plus dense, jusqu’à arriver à une véritable saturation sonore qui est comme une traduction du chaos. Ce n’est qu’après qu’arrivent les paroles de Jésus : « Mais moi je vous dis… », et que tout se désintègre, tombe en morceaux. Cela peut évoquer la désintégration du régime soviétique, quelqu’un pourrait l’avoir interprété ainsi, et en avoir été effrayé. »

Mais davantage que la pression des censeurs, c’est le sentiment d’être arrivé au bout des possibilités des techniques développées par la seconde école de Vienne qui le pousse au silence.

« À ce moment-là, confie-t-il, j’étais convaincu que je ne pouvais aller plus loin avec les moyens dont je disposais : la matière n’était pas suffisante, et j’ai donc tout simplement cessé d’écrire de la musique. J’aurais voulu avoir accès à quelque chose de vivant et de simple, et non de destructeur. […] Tout ce que je voulais, c’était une ligne musicale simple, qui vit et respire intérieurement, telle qu’il en existait dans les chants des époques reculées ou comme on en trouve encore dans la musique traditionnelle : une monodie absolue, une voix nue, dont tout découlerait. Je voulais apprendre à conduire des mélodies, mais je n’avais aucune idée de comment faire. Je n’avais à ma disposition qu’un livre sur le chant grégorien, un liber usualis que je m’étais procuré auprès d’une église de Tallinn. J’ai commencé à chanter et à jouer ces mélodies, avec la sensation de subir une transfusion sanguine. » C’est ainsi que pendant une décennie, Pärt garde le silence tout en noircissant des milliers de pages de lignes mélodiques pour tenter de créer un pont entre la musique ancienne qui est à la source de la musique occidentale et une forme plus moderne, mais qui prenne en compte la mélodie. « Je me faisais beaucoup de souci pour lui, confie sa femme Nora Pärt : je voyais bien combien sa souffrance était profonde. Je savais qu’il n’aurait pu continuer à vivre ainsi sans cette musique qui était sa vraie raison de vivre. Je voyais qu’il était au bord de l’implosion, sans savoir si cet accouchement douloureux aurait une issue heureuse. »

Et puis, soudain, à force de travail, Arvo Pärt découvre que la clé de ce qu’il cherche est dans l’écriture d’une deuxième voix qui soutienne et accompagne la première. « Je ne sais pas comment je suis arrivé à introduire la deuxième voix, mais je sais que cela s’est produit tout à fait en dehors du contexte de la polyphonie ancienne. Je pourrais peut-être dire que dans la polyphonie ancienne, 1+1 est égal à 1+1, tandis que dans ma musique 1+1 est égal à 1 ; au lieu de constituer deux réalités différentes, les deux voix, dans ma musique, deviennent une seule et même chose. » Et Nora Pärt, sa femme, par ailleurs musicologue, de commenter : « Ce moment où Arvo est arrivé à introduire la deuxième voix, je pourrais le comparer à la création du monde. C’était une énorme explosion, une découverte dont la richesse reste aujourd’hui encore inépuisable. Il avait lutté pendant presque dix ans pour arriver à écrire une ligne mélodique, mais à la fin, Arvo s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus continuer, car une seule ligne n’était pas suffisante. De même que l’on a besoin de deux ailes pour prendre son envol, deux lignes étaient nécessaires pour permettre à la mélodie de s’élever. » Ces deux lignes mélodiques qui se soutiennent, s’écartent, s’appuient et se hantent l’une l’autre sont à la base d’une multitude de pièces pour instruments et pour chœurs dont Arvo Pärt semble ne pas avoir fini d’explorer les possibilités. A la fin des années 70, il est contraint de passer à l’Ouest avec femme et enfants et ne se réinstallera en Estonie qu’en 2010, année durant laquelle a également été inauguré l’International Arvo Pärt Centre à Laulasmaa. D’avoir vécu longtemps à Berlin Ouest a permis au compositeur d’être plus largement reconnu en Europe, en Amérique et en Asie.

Étonnamment, il n’y a qu’en France qu’un silence gêné continue d’entourer l’œuvre essentielle de cet homme, comme si le fait de se référer au latin, à des textes religieux et à une musique « mélodique » injustement jugée trop « simple » gênait la censure qui, sans chercher à le critiquer, continuera simplement de le passer sous silence.

Enzo Restagno, Leopold Brauneiss, Arvo Pärt, 320 pages, Actes Sud/Classica.

Arvo Pärt Adam’s lament, ECM New Series.

Poster un Commentaire