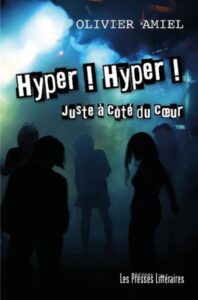

Après un premier essai ambitieux, Voir le pire (Les Presses littéraires), consacré à l’altérité dans l’œuvre de Brett Eaton Ellis, puis un premier roman à l’écriture incisive et au ton mordant, Les petites souris (Les Presses littéraires), l’un et l’autre salués par la critique, Olivier Amiel poursuit l’auscultation rayons-X de notre société avec Hyper ! Hyper ! Juste à côté du cœur, qui frappe par sa clairvoyance, son franc-parler et sa peinture sans fards d’une génération sacrifiée, abandonnée même.

Le pire n’est pas à venir, il s’est déjà produit et nous vivons avec « cette lutte des classes en miniature où l’arrogance du capitalisme avait tout emporté ».

Frédéric Bécourt, Olivier Amiel, de nouvelles têtes bien pleines secouent enfin notre littérature frappée, ces dernières années, de léthargie. Cette génération montante a tout pour plaire, notamment l’audace de rappeler que le courage et l’intelligence ont leur place dans le façonnage d’excellents ouvrages, des livres qui vont bien au-delà des maux. Second roman d’Olivier Amiel, Hyper ! Hyper ! Juste à côté du cœur (Les Presses littéraires) envoie du lourd, karchérise tous azimuts, en nous entrainant dans un manège endiablé lequel, loin de tourner sur lui-même, retrace la jeunesse de la génération SIDA au fil de ses illusions perdues, des sordides péripéties qui ont modelé des existences placées sous les plus tristes auspices. Et quel bonheur de voir resurgir, par pleines pelletées, des mots devenus interdits au scrabble alors que leur poésie dépassait de loin l’injure et le côté blessant, rendus plus cruels par ce conventionnel bon chic mauvais genre trop lisse, presque dématérialisé, privé de ces aspérités potaches, de ces grossièretés faciles à moquer, là où l’aseptisé rend maintenant la différence si coupable.

Hyper ! Hyper ! monte le volume à exploser tympans et baffles. La nuit tous les chats sont grisés. Surtout lorsqu’ils ne boivent pas que du lait. Nous voilà plongés au cœur des années 90, où il fallait sortir couverts, sans que personne ne comprenne alors que nos yeux l’étaient aussi. Marc, Karim, Do et le narrateur, parfaitement croqués (mention spéciale à Karim qui transcende ses origines), auront bientôt l’occasion de connaître le pire.

Inconscients des réalités, ils abuseront du pain de mie et des jeux, sagesse romaine faite sienne par nos dirigeants actuels, la musique techno résonnant dans leurs têtes comme les tambours rythmant le ahannement des galériens, quand les hamburgers étouffent les derniers Chrétiens. C’est bientôt l’attentat du RER Saint-Michel (1995), puis Merah au collège Ozar Hatorah (2002). Le compte-à-rebours est enclenché, les chapitres s’emballent (appréciez, au passage, les dates qui les ouvrent, le temps est en marche), déjà Hanouna a remplacé Dechavanne, comme un premier signe de décomposition. Les héros de Schoendorffer hurlaient « Vive la mort », l’écho lui répond désormais « Merde la vie ! ». Tout va à vau-l’eau. Le vivre ensemble de 1998 a laissé place à l’arrogance et aux discours victimaires de 2018, une deuxième étoile n’y changera rien, la première est déjà tombée en poussières. L’album Panini de 1978 a lui aussi pâli, comme elle semble loin l’Argentine du Tango, ce but de Lacombe dans les premières secondes du match. De nos jours, le rêve a viré au cauchemar, l’image rendue par le miroir s’est déformée. Les Gilets jaunes crient leur désespoir, sont-ils écoutés ? Marc, Karim, Do et le narrateur sont emportés par ce maëlstrom infernal. Ont-ils une chance ? Se radicaliser, c’est se perdre. Ne rien faire, accepter, collaborer, c’est aussi se perdre. « Si les politicards et les bourgeois marchaient plus souvent, ben ils verraient comment est vraiment la ville, la société. Rien de mieux pour baigner dans la réalité. Tu vois les immondices, tu vois les bagnoles cramées, tu vois les clodos derrière les centres commerciaux, tu vois les lieux abandonnés, squattés, tagués… ».

Aujourd’hui, il est plus grave d’effleurer la joue d’un député que de violer en réunion une adolescente. La loi du nombre chère à la démocratie, sans doute ? Que reste-t-il alors au narrateur ? Sa jeunesse s’est envolée sur les pistes de danse, il ne lui en reste qu’une bande-son, des refrains entêtants demain oubliés. La tentation est forte, d’autant qu’il est seul, se sent seul.

A tenter de se débarrasser des gens classés sans importance, sans valeur, on les transforme en rebelles. Et un révolté n’a rien à perdre, la société s’est chargée de le déshabiller de ses espérances, le privant de presque tout, de raisons de vivre, de projets supporte-misère, sauf son cœur lui appartient encore.

Saura-t-il se faire entendre au dernier instant ?

François Jonquères

Poster un Commentaire