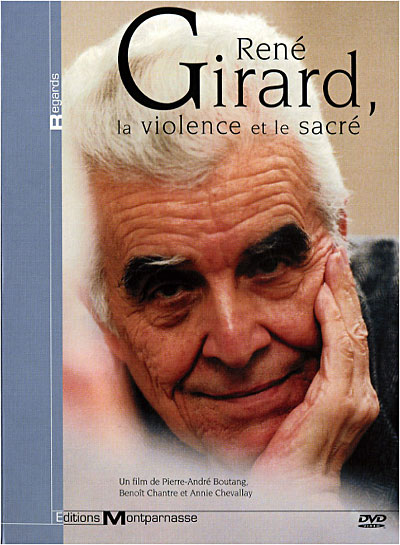

C’est d’abord la tristesse qui nous a pris, lorsque nous avons appris la mort de René Girard.

Et puis, bien vite, la joie a remplacé cette tristesse, une joie née de l’espérance, car, René Girard, désormais, qui était le plus souvent séparé de nous par un océan, est à présent juste là, forcément avec nous.

Cet intellectuel si proche du réel, animé par la réalité visible et invisible, révélateur des mythes originels du monde et de sa violence sacrée, a toujours mis en pensée une réalité immédiate du monde physique et historique. Il est impensable qu’il nous ait abandonnés.

Alors, oui, répétons-le, il est sans aucun doute plus présent aujourd’hui qu’il ne le fut, malade, ces dernières années, qu’il ne le fut, même, ces cinquante dernières années dont il passa la plus grande partie aux États-Unis, le pays qui reconnut son talent et lui permit d’accéder au génie.

Car la vie de René Girard est symptomatique et révélatrice. Comment se fait-il que deux des livres les plus importants de la deuxième moitié du XXe siècle, deux livres qui devraient être lus par tous les étudiants en lettres, pour ne pas dire par tous les lycéens, Mensonge romantique et vérité romanesque de Girard et Le XIXe siècle à travers les âges de Philippe Muray, aient été écrits, en tout cas imaginés, aux États-Unis, précisément à Stanford où René Girard enseignait et où il avait invité Muray ?

Qu’à la même époque, Jean Clair se trouvât aux États-Unis, que Derrida y fût mieux écouté et compris qu’en France, que Claude Pichois y dirigeât le centre pour les Études baudelairiennes, et la liste est encore longue. C’est peut-être qu’en France, il n’est pas seulement plus difficile de parler librement qu’aux États-Unis, il est également plus difficile d’y étudier l’esprit libre, c’est-à-dire libéré des contingences premières, celles de la vie matérielle urgente, et dans de bonnes conditions, ce qui fait penser que l’Amérique n’est pas plus puissante que la France parce que d’abord plus puissante économiquement et militairement, mais parce qu’elle l’est avant tout intellectuellement et culturellement, en permettant aux penseurs de s’adonner à la pensée, aux chercheurs à la recherche et aux scientifiques à la science.

« Les sciences ont pris naissance dans les contrées où régnait le loisir. Aussi l’Egypte a-t-elle été le berceau des arts mathématiques, car on laissait de grands loisirs à la caste sacerdotale, écrivait Aristote. »

De siècles en siècles, il semble que le loisir donné aux scientifiques, au sens le plus large du terme, glisse toujours un peu plus à l’Ouest. C’est ainsi que nos plus glorieux penseurs et chercheurs se retrouvent – et cela nous étonne ! – au pays que l’on a trop vite fait de désigner comme celui du political correctness. Richard Millet, lors d’une conférence donnée à l’université du Minnesota le 18 septembre 2014 expliquait aux étudiants comment Bruno Chaouat, qui y enseigne, l’avait invité à « reconsidérer (ses) positions sur les États-Unis en (l’)invitant, sinon à (s’)y exiler, du moins à venir constater par (lui)-même que l’écrivain y est plus libre qu’ailleurs. »

René Girard, selon qui « les écrivains occidentaux majeurs […] sont plus pertinents pour comprendre le drame de la modernité que tous nos philosophes et tous nos savants », comme le lui fait dire Sébastien Lapaque dans son article du Figaro.fr, avait compris que la pensée était plus libre de se mouvoir aux États-Unis d’Amérique que dans une Europe crispée, sclérosée par le structuralisme et la déconstruction, qui cloisonne les disciplines et n’a jamais voulu admettre ses thèses jugées par trop révolutionnaires.

Il avait expliqué lui-même lors de son élection à l’Académie française qu’il s’agissait de la seule institution à l’avoir soutenu pendant des décennies en France, mais nous savons le rapport ambivalent de fierté et de mépris que les Français ont pour l’institution créée par Richelieu à une époque où les sciences, les arts et les lettres, jouissaient de la plus haute considération, Louis XIII ayant compris que là était la vraie puissance.

Le temps est donc venu de reconnaître la dette que nous avons envers René Girard, ce natif d’Avignon, qui, par sa théorie du désir mimétique, nous a révélés à nous-mêmes et donné à comprendre le monde.

Qui, par son travail sur le bouc-émissaire, nous a fait saisir l’immensité du Christ et la puissance de la religion chrétienne, son indépassable supériorité anthropologique et historique.

Qui, loin de tout défaitisme, pouvait écrire Je vois Satan tomber comme l’éclair et nous en convaincre intimement. Qui, enfin, ne cessait, depuis des années, d’expliquer combien le monde contemporain, sans même s’en rendre compte, était imprégné par le message christique de charité et d’amour, prenant pour exemple l’élan humanitariste, la justice, la fraternité.

Que les vertus de foi, d’espérance et de charité aient été quelque peu dévoyées et rabougries, c’est un fait.

Il n’en demeure pas moins qu’elles sont là, présentes, nourrissant l’Occident et donc retombant sur le monde.

Girard, immortel, est seulement passé dans l’invisible ; il ferraille encore avec Freud, Lévi-Strauss et Nietzsche, pour peu qu’il leur ait laissé des armes.

Mais il est aussi là, juste là.

Poster un Commentaire